| 我的學系 |

國立臺北藝術大學 新媒體藝術學系 |

國立臺北藝術大學 美術學系 |

|---|---|---|

| 所屬學群 |

藝術學群

藝術跨學類 |

藝術學群

美術學類 |

| 所在校區 |

校本部 112臺北市北投區學園路1號 |

校本部 112臺北市北投區學園路1號 |

| 學系特色 |

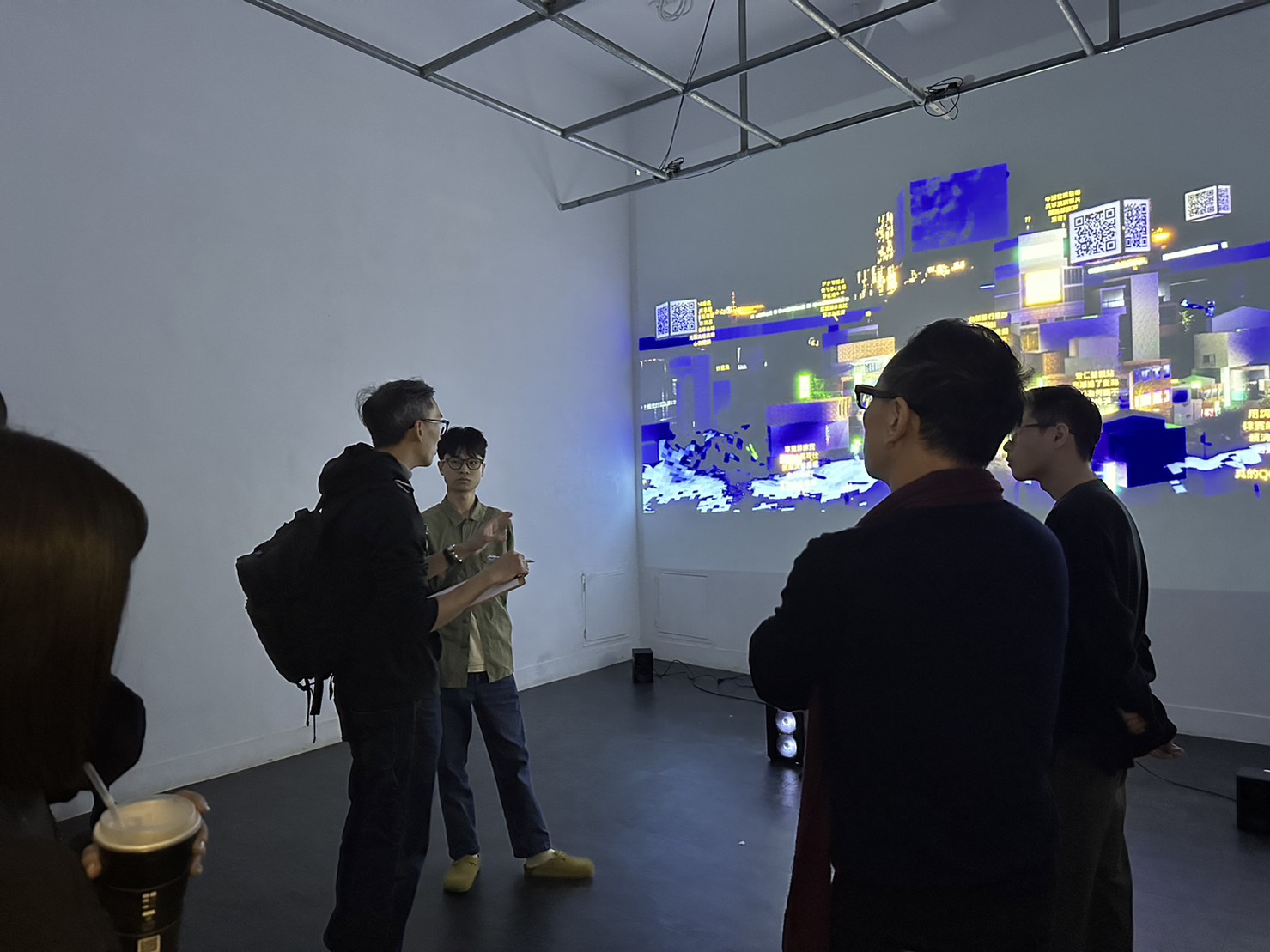

新媒系為全國首創,是一跨越人文藝術領域與尖端科技結合的未來學門。它作為推動數位科技與藝術整合的重要推手,以培育前瞻性的「新媒體科技」、「新媒體影像」與「新媒體跨域」等全方位未來藝術創意人才。學系重要定位包括:具高藝術性與創造力領域指標、強調技術與創作思考力之平衡、結合科技應用的獨特創意、發展跨領域與未來藝術的新可能等。 |

教學課程涵蓋多元專業領域,透過課程的規劃,進階出水墨、繪畫、複合媒體、雕塑、版印媒體、視覺研究等專業。強化學生藝術創作實作及創作媒材的掌握能力,依個人學習需求規劃兼習藝術史學、理論與評論,孕育人文藝術思維,藝術展演能力的藝術創作專才。 |

| 學科意涵 |

1.新媒體藝術學系有別於傳統美術繪畫、雕塑表現,而是透過「數位媒材」及「創新媒材」呈現進行 高度創意 之藝術創作。 |

美術在現代主義時代更直接與視覺藝術成為互通之類型用詞,隨視覺藝術形式的擴展,更涵括行為表演、概念、聲音等非傳統藝術脈絡之藝術表現,本美術系所指涉學科應該在既有視覺藝術脈絡延伸出之藝術相關樣貌、議題、表現之研究。 |

| 學習方法 |

作品評圖:各年級皆有一門專題課程,學生在透過所學的電腦程式、電路板、機械動力、影像設計等技術或新媒材完成個人或團體合作之藝術創作。藉由專題教師與外審委員共同針對改創作提出專業建議,進而強化學生在藝術見解與科技技術的成長,並透過各類活動展現出自己的藝術成果與實踐,活動如系展、關渡光藝術節、後花園實驗場

數位自造:學生藉由系上提供之設備與器材(如雷射切割機、CNC數控車床、3D印表機、VR虛擬設備等),將個人創意與想像具體實踐在藝術創作中。 教學分組、學習不分組:本系學士班分為新媒體影像組、新媒體科技組、新媒體跨域組。分組的目的在於每組學生皆能在專業科目教學規劃下術業有專攻,但因學生個別差異與自我興趣不同之因素,我們亦鼓勵學生跨組選修強化自身能力。 |

1.術科的操作與應用能力:熟捻各項藝術創作媒材與技術,並善用媒材特性作出藝術表現,進而深耕未來藝術應用整合能力,以適應當代多元化藝術創作及應用要求,在藝術創作方法與技術的歷史脈絡與聯結能有充分學習與體認。 版權:版權:國立臺北藝術大學 美術學系 2.理論課程分析或研討:藝術史、藝術理論與論述、藝術研究方法等基礎學理之理解與整合思辨能力。開發學生之創作力及藝術之潛能,以適應現代多元化藝術創作及應用要求 版權:版權:國立臺北藝術大學 美術學系

3.作品創作概念與論述能力之培養與當代跨域性質的參與和訓練。 版權:版權:國立臺北藝術大學 美術學系 4.專業整合的實踐能力:藝術應用、藝術專案、藝術教育、藝術治療領域皆有職場實習課程,深化臨場的實踐能力。 版權:版權:國立臺北藝術大學 美術學系 5.自主學習:學習過程除了老師教學引導,亦仰賴學生自主尋找資源。注重個人的 自主探索能力。 版權:版權:國立臺北藝術大學 美術學系 |

| 高中階段可以準備的學習方法或方向 |

因課程學習與作品創作需要,在「科技藝術」及「數位媒體」部分須具備高度藝術創作之能力,如學生需操作各類數位機具、電子焊接和機械動力製作等手部動作,以及完成數位影像設計與聲音藝術創作等視覺與聽覺辨識能力。 |

可以利用課餘之暇多看展覽或藝術相關書籍,增進藝術涵養開拓想像與視野。 |

| 與相關科系之異同 |

【美術系不同】傳統美術媒材側重形態描寫。新媒系探求新媒材在當代創作的可能性,包括當代科技、互動媒體、數位影像與新思維的應用 |

本系之創作立基於由純藝術創作,概念出發延伸之藝術表現類型為研究學習範圍。重於培養創意能力與個人創作風格,有水墨、繪畫、複合媒材、版印媒體、雕塑、視覺研究等學群。在課程上雖與其他藝術相關科系有所重疊,但本組在各類創作的課程上安排上,具有更佳的深度與廣度。其中視覺研究學群,課程涵蓋藝術史、藝術評論、策展,有別於人文社會學系或藝術史學系。 |

| 生涯發展容易誤解之處 |

本系畢業生常誤認為僅能做多媒體動畫、美術設計或藝術家,但如同新媒體藝術是開拓未來藝術之精神,任何工作只要與藝術、科技、設計相關之行業,皆有本系畢業生發展的可能性。 |

雖然是本系以培育,培育優秀創作與理論兼修人才為主,但未來出路及發展仍具多樣性。 |

| 學習方法容易誤解之處 |

新媒體藝術常被誤認為大眾傳播相關學系,或是多媒體動畫相關科系。本學系有別於傳統美術繪畫、雕塑表現,而是透過「數位媒材」及「創新媒材」呈現進行高度創意之藝術創作。學習著重於「藝術創作」、「動手實作」、「跨域整合」等面向,為全國首創最前瞻之跨域整合學系 |

本系以培養藝術家、發展視覺藝術相關理論為主要教學目標,較不適合以設計工作為職志的學生就讀。 |

| 學習資源或補充說明 |

如何培養「新媒體藝術獨創性」? |

本系所聘任專、兼任老師多達40位,師資經驗豐富、理論實務兼備,全方位指導教學,均為學術界之專家。 |

| 我的學系 |

國立臺北藝術大學 新媒體藝術學系 |

國立臺北藝術大學 美術學系 |

|---|---|---|

| 核心課程地圖 |

|

|

| 專業選修課程 |

|

|

| 特色課程 |

未來電影不是一種電影型式,而是對動態影像(Moving Image)媒體發展的未來性指出可能。自2002年德國卡司魯爾媒體藝術中心(ZKM)推出「未來電影」大展後,數位影像的前衛性定義更加寬廣。本課程由當代藝術的媒體觀念出發,以詮釋跨領域數位時代的新影像語言可能。

感測器原理與應用透過無所不在的IoT物聯網感測器,發展智慧型裝置成為互動藝術作品,並透過大量感測資料分析,轉化成創新形式的藝術創作。

互動3D程式設計透過unity程式撰寫,發展VR/AR/MR之虛擬/擴增/混合實境等各種穿梭虛實空間之藝術創作與創新應用。

實景投影「projection mapping」為一種新形態的作品呈現方式。常應用於投影在建築物(建築投影)、舞台空間以及立體物(特殊幾何模型、汽車等)上,以大型光影秀之姿呈現,改變原先的材質狀態或立體透視影像,並賦與其驚人的震撼視覺效果。

聲音藝術有別於傳統或流行音樂,創作者以其開放、自由的觀念,發展出大膽而創新的聲響風格;運用來自不同源頭的聲音素材、透過電腦技術的處理,創作出帶有環境色彩的實驗聲響。 |

繪畫作為保存術I、Ⅱ

課程中練習如何使用流傳百年的古老配方和成分最簡單的催化劑將色素萃取出來製成顏料,但由於自然色素的採集量極其有限,許多色彩的色素量其實不足製成顏料。所以我們製作後即刻使用,以作畫的形式將這來自自然的顏色保存下來。 版權:版權:國立臺北藝術大學 美術學系

造形基礎

從創作者身體行為的自我觀察與造形產生的連接性為出發點,擬定造形計畫,建構將造形概念、生產改造、呈現方式與個人身體、技術、行動的結構性關係。 經由操作練習構成方法與基本元素間的關係,訓練造型認知與運用的思辨能力。 版權:版權:國立臺北藝術大學 美術學系 素描素描是紀錄思考的過程/軌跡,嘗試從時間、空間與動態的概念切入探索素描的可能性,從平面到立體延伸素描的概念,翻轉慣性操作,開啟肢體動作和身體感官以取代傳統素描工具,紀錄/擷取片刻思緒,素描不可見的觀念。 版權:版權:國立臺北藝術大學 美術學系 |

| 完整課程地圖 |

| 我的學系 |

國立臺北藝術大學 新媒體藝術學系 |

國立臺北藝術大學 美術學系 |

|---|---|---|

| 適合從事工作 |

|

|

| 系友生涯 |

未上傳圖片

姚仲涵實踐大學室內空間設計學系、國立臺北藝術大學新媒體藝術學系碩士班 作品透過日光燈與聲音之間的呼應和對比,觸發觀者對自身體感的想像。作為臺灣聲光藝術先驅,姚仲涵曾獲臺北數位藝術節聲音藝術首獎,並受邀參加日本「福岡亞洲藝術三年展」、「NTT ICC-Emergencies!014」、荷蘭「STEIM - Massive Light Boner」等盛會,作品多發表於國際性展會,目前為專職藝術創作者與臺北藝術大學、實踐大學兼任講師 未上傳圖片

王仲堃國立臺北藝術大學美術系、國立臺北藝術大學新媒體藝術學系碩士班 台灣近年科技藝術的生力軍,他創造了各式各樣的機器,這些機器有著耐人尋味的單純性與獨特的美感,它們在感應觀眾靠近之際,不知疲憊地自顧自進行自己的運動,或發聲、或開關、或吐氣、或旋轉或叮噹,它們不僅僅執行簡單的單一動作,反之它們有著自己的節奏變化,既似頑愚,又似有靈。 未上傳圖片

莊志維以藝術與建築雙重背景的學習經歷,透過數位科技物件與自然生物材料的實驗,持續找尋新媒體藝術與建築跨領域整合的可能。在日常生活咖啡中,莊志維跨越日常表面探尋精神性的想像,以燈管呈現一則超脫現實的輕盈宇宙,亦複合植物標本,討論著人文科技與自然間微妙平衡的共存可能。 有著藝術與建築背景的莊志維,擅長運用光和空間創造互動裝置,探討人與環境之間的相互關係,至今於創作歷程中仍不斷追尋跨領域間的揉合,呈現理性與感性並存的藝術美學。2014年獲選至東京Tokyo Wonder Site創作駐村。作品曾獲2013高雄獎、2015年臺北美術獎,於同年入選臺北數位藝術獎、2016文化部 Made In Taiwan ─新人推薦特區,並受邀參加東亞當代藝術展(釜山市立美術館). 未上傳圖片

蘇文琪臺北藝術大學新媒體藝術碩士班 為一當代舞團(YiLab.)主要成員,畢業於台北藝術大學新媒體藝術系碩士,現為英國Roehampton University 舞蹈博士班研究生。2012年為瑞士弗里堡Belluard Bollwerk 國際表演術節 Watch&Talk 駐藝術節藝術家、2010年於北京駐村、2009年在台北國際藝術村駐村;2007-2012年間數次前往法國巴黎西帖藝術村駐村。主要作品有《身體輿圖》(2012).. 未上傳圖片

張徐展藝術家、實驗動畫導演。以動畫作為藝術創作的實踐,並探索動畫作為擴展觀影經驗的各種可能,擅長揉合擴延電影、實驗動畫、錄像裝置、大型多頻道投影裝置創作與雕塑物件,作品常見奇異、怪誕的影像擴展,擅以結合各式隨手的當代生活經驗,圍繞於 ”個人之於社會經驗的謬察、文化流動中家族紙紮記憶與技藝的狀態思考”;假以一種荒謬、怪誕的影像包覆,討論關於存在的腐朽,以及那從未結束的狂歡與寂寞。現為專職 藝術動畫 2018年以錄像動畫《Si So Mi》提名第55屆金馬獎最佳動畫短片獎,並受邀參加PSA上海當代藝術美術館《第十二屆 上海雙年展》,並榮獲台中國際動畫影展台灣獎首獎。2019 受邀美國CalArts加州藝術大學 Visiting Artist 客座藝術家,同年獲頒世界四大動畫影展之一《薩格勒布國際動畫影展》評審特別提及獎。為首位獲頒德意志銀行年度藝術家獎的台灣藝術家。 |

彭康隆1988年臺北藝術大學美術系水墨組畢業。以創新形式水墨見長,為台灣當代水墨先鋒畫家。彭康隆以傳統水墨為體,復以新媒材、新技法為用,開創深具個人風格的新水墨畫美學。 精選展覽: 1998年「石魂水墨個展」臺北縣立文化中心 2005年 一票人票畫空間個展 2008年「眾山皆響」水墨個展,一票人票畫空間 2012年 「碑碑遢山水」,一票人票書畫空間 2014年「花木述石─彭康隆當代水墨個展」,易雅居當代空間館

姚瑞中1994年國立台北藝術大學美術系畢業,藝術家、藝評家兼策展人,擅以世代問題與時空轉換為題,忠實地表現社會諷諭與生活縮影。作品涉獵層面廣泛,主要探討人類荒謬處境。 曾兼任並客座於國立台北藝術大學、國立台灣科技大學、國立台北教育大學、實踐大學。目前為國立臺灣師範大學美術系兼任副教授,國家文化藝術基金會董事,幻影堂負責人。

賴九岑1994年 國立藝術學院美術系第八屆畢業 2002年 國立台北藝術大學美術系美術創作碩士班第二屆畢業 賴九岑一向只畫他看見的事物,或許看得到的對象物,對他來說才是真實且永不褪流行的創作方式。 近期展覽: 2018年【賴九岑 泡泡株式会社】 大未來林舍畫廊台北市台灣 2017年【台北國際藝術博覽會 Art Taipei 2017】展位H01 大未來林舍畫廊台北市台灣 2017年【溢界 × 邊線 Borders and Beyond】 大未來林舍畫廊台北市台灣 |

我的學系 |

國立臺北藝術大學 新媒體藝術學系 |

國立臺北藝術大學 美術學系 |

|---|---|---|

多元能力 |

數理科學:能選擇適當的科學、數理知識或邏輯來思考問題,依據科學規律正確地推演出答案或排列資訊。

20%

社會覺察與合作:覺察並理解他人的感受或想法,並調整自己的做法,配合他人來完成任務。

20%

說服協商:提出觀點與他人商議或說服他人同意,以積極的態度引導他人,達成共識、目標,或解決困難。

20%

運作分析:分析特定需求並規劃合適的運作流程,運用技術調整、組裝、設定設備,讓設備及系統正常運作。

20%

程式設計:了解程式語法以及邏輯架構,撰寫、修改程式,開發並設計系統。

20%

|

語文理解與表達:能透過語文理解他人想法形成特定概念,且能說明特定想法或因果關係。

15%

敏銳創造:能覺察特定事件與觀念、理論之間的差異,且能對事物進行拆解、組合、重新詮釋,呈現新穎之處。

15%

邏輯推理:能捕捉事物運作的規律或關聯性,歸納或是推演不同事物的差異或因果關係,並得到特定理解。

10%

批判思考:運用不同觀點對問題進行理性分析,對問題的解決方法或結論,評估出優缺點、支持、反對的意見。

10%

主動學習:積極尋求新資訊用以掌握問題的前因、後果以及預期影響,並依據各環節選擇適合的學習行為。

10%

自省促進:收集、評估自己或他人的表現,提出可改善及調整的方法或採取行動。

10%

社會覺察與合作:覺察並理解他人的感受或想法,並調整自己的做法,配合他人來完成任務。

10%

說服協商:提出觀點與他人商議或說服他人同意,以積極的態度引導他人,達成共識、目標,或解決困難。

10%

問題解決:分析並預判問題的成因與後果,設想出合適的解決方法及使用的工具。

10%

|

性格特質 |

變通開創:常常對多種事物,表達熱情興趣,對於既有事物,進行拆解、重組,給予新的理解與觀點,並且喜愛創造出令人意想不到的新事物。

35%

主動積極:常常主動提出特定見解,樂於付出活力與熱情投入特定問題、活動,引領他人的行動。

15%

合作互助:總是願意優先關照、包容他人的需求,在不同意見中尋求最大的合作可能,優先尋求團體的共同價值,信任團體成員的指引。

15%

堅毅負責:常常長時間專注投入於特定事物,排除干擾訊息,會對所承諾的事物,會負起責任目標、執行到底,享受追求成就。

15%

深思力行:常常追求事物的條理秩序,審慎確認事物的彼此關係,行事仔細考量後果。

10%

樂群敬業:總是表現活潑、傳遞熱情,主動參與活動,熱衷於與夥伴一同完成任務。

10%

|

探究冒險:常常樂於探索未知事物、能夠容忍陌生情境,樂於把困難視為一種挑戰,在探索、挑戰未知中偏好看見自己的成長。

15%

變通開創:常常對多種事物,表達熱情興趣,對於既有事物,進行拆解、重組,給予新的理解與觀點,並且喜愛創造出令人意想不到的新事物。

15%

主動積極:常常主動提出特定見解,樂於付出活力與熱情投入特定問題、活動,引領他人的行動。

10%

樂群敬業:總是表現活潑、傳遞熱情,主動參與活動,熱衷於與夥伴一同完成任務。

10%

自信肯定:總是相信自己能達成目標,會肯定自身的優勢、長處,面對挫敗能較好的調整情緒。

10%

開朗活潑:總是正向樂觀的看待事物的發展,即使事件發展不如預期,也能保持接納、能看見正向價值,常常表現自在、不膽怯。

10%

親和接納:總是願意關懷他人情緒與感受,樂於接納與照顧他人困擾與情緒,表現和藹友善、易於親近。

10%

合作互助:總是願意優先關照、包容他人的需求,在不同意見中尋求最大的合作可能,優先尋求團體的共同價值,信任團體成員的指引。

10%

堅毅負責:常常長時間專注投入於特定事物,排除干擾訊息,會對所承諾的事物,會負起責任目標、執行到底,享受追求成就。

10%

|