那些曾經的誤打誤撞,都會成為未來你的打怪裝備!

2025/11/27

國立政治大學廣播電視學系 林伯諺同學(畢業於台北市立成功高級中學)

在大學就讀傳播學院過後,更能理解現今科技界的大革新帶給人們的焦慮,我們害怕選擇之後的我們會不會被AI取代,害怕自己選了一條不喜歡的道路……回頭看我自己高中的時候其實也是如此徬徨,雖然如此,不過當你現在問起我會不會後悔做了這些嘗試時,我會告訴你——我從不覺得後悔。

對於一件事的喜歡跟投入,往往出自於一場誤打誤撞

從小到大我都被形容成一個愛搞怪、天馬行空的小孩,在國小時跟爸爸借了相機後,便跟同學們開始玩起拍片跟剪輯的「遊戲」;國中時意外選到了吉他社,甚至成為了一位不會彈吉他的吉他社社長;高二跟友校的朋友開了一個亂亂聊的生活Podcast,沒想到就誤打誤撞的做了整整四年多,如今的我們也已經是大三學生了。

高中參與攝影社之紀錄

其實這些看起來很豐富的歷程,沒有一件事是當時被規劃好的,很多學弟妹跟老師都會問我說:「你們的頻道是當初因為自主學習所以規劃開設的嗎?」坦白說,當時開頻道的時候,我跟朋友兩個人壓根兒都沒想過這樣「隨便開開」的東西能夠成為一項學習歷程,是到後來遇見瓶頸、嘗試規劃與突破過後,才發現這樣試錯、上網爬文學習經營聲音自媒體的過程,其實是一樣很值得被記錄與不斷反思創新的經驗。

有了這樣的體驗後,慢慢摸出了另一條我沒有想過的未來,我開始發現其實無論是學習上、社團經營上都可以融入創作,比如說在英文課的期末作業製作了一份結合心理學與電影的全英文雜誌,或是將攝影社社課資源整合成淺顯易懂的社團網站供學弟們閱覽,我從誤打誤撞中帶走的不止於一個頻道,更是開拓了我對於人際溝通、學科學習等不同的視野。

曾經也是高中生的我與你們一樣,往往可能覺得「設定生涯方向」這件事很模糊,也不知從何開始。我覺得重要的是把那些不經意的想法或嘗試作為出發點,在做的過程中思考這件事帶給我什麼不一樣的體驗?除此之外我還可以怎麼延伸?藉由這樣的「誤打誤撞」突破思考框架,或許也可以開闢出讓你願意喜歡或投入的方向唷!

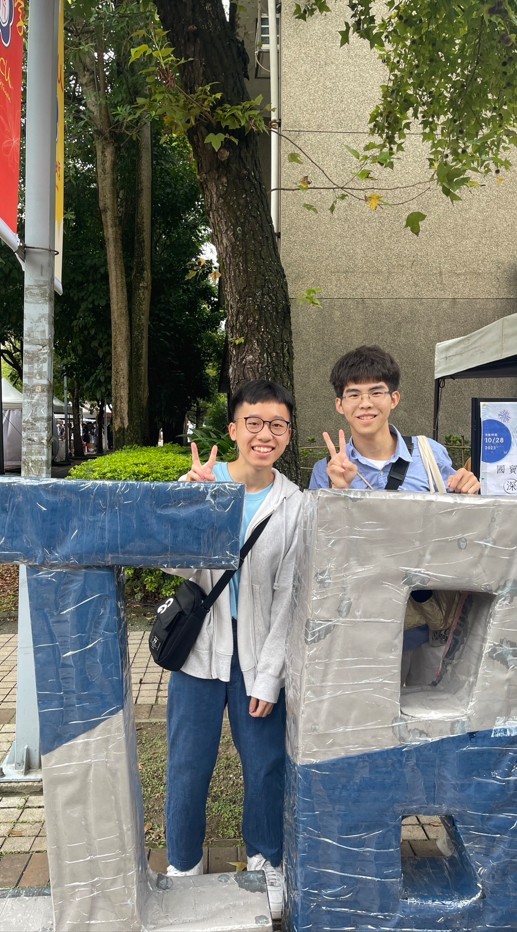

高中時製作Podcast頻道時與來賓的合照(左二為本人)

勇敢地挑戰與選擇,從來沒有一個嘗試會是徒勞無功的!

儘管所有人都認為我自小就對未來的方向十分明確(看看上面的種種事件就知道我一定會進入大眾傳播領域吧!),然成長的途中,我曾經想過我要當一名醫師、導演、老師、檢察 官,更甚至是氣象預報員(?)。而在學習的過程中,我也做過許多不同的嘗試,國中小時參加過數場科展競賽,高中時微課程選過生化科技相關內容,學習歷程也探究過家鄉環境的調查與地理分析、憲法釋字748號的釋憲案研究等等,這些八竿子打不著的歷程,卻帶給我在後來媒體的製作上有更多的火花。

很多人會擔心沒有明確的方向,或是所做的學習歷程與以後決定好念的科系沒有關係怎麼辦?不過我覺得並不用焦慮現在的嘗試與未來有沒有關聯,從不同領域學習中掌握觀看議題、世界的不同方式抑或技能上的體驗,正是現在「跨域能力」與「生活素養」想要培養的一大能力。

舉例而言,我在製作家鄉環境調查的課程學習成果時在腦袋萌生了許多問題,為什麼居住的地方叫做「龍匣口」?埋藏在地下的植物園遺址跟當時萬大樹林線的停工有什麼關聯?探究過程中跨越時間線的比較與因果歸納能力,至今在廣播電視學系的課程做田野調查時也十分受用。又比方說之前在生化科技的微課程當中對於自然領域的認識,也成為了現今正在進行十八學群介紹系列節目的我,以社會組身份切入介紹自然組科系時的基石。

「走錯路了並不可怕,有時候繞了遠路的人更能看見人生中不一樣的風景。」以前的我很難去理解這句話,因為往往會擔心我做這些看起來不相關的嘗試是否是浪費時間,然而有時候當願意去嘗試不同領域的內容,真的能為自己鋪出一段視角更廣的未來。

給或許還感到迷惘的你:

當你問現在已經距離高中畢業將近1000天的我對於未來的方向是什麼呢?我可能會回答你,我想要帶著在政治大學傳播學院廣電學系所學到的能力,然後回到高中教公民。很荒唐對吧!甚至跟我大學讀的領域沒什麼關係,不過我覺得生涯方向這件事就是如此,從不同的學習體驗中結合自己不同的經歷,開創自己可以走出的不同可能性。

曾經的我覺得教育領域跟大眾傳播沒有什麼可以做連結的地方,不過從高中的歷程中慢慢發現我能用媒體的方式把一些難懂的概念用有趣的切面表達,讓更多人願意投入聆聽,在教學的過程中也可以進行運用。設定方向這件事是重要的,但更重要的是學會滾動式地調整跟另闢新路,即使選擇了往東邊走,也可以在每個岔路做出不一樣的決定。

如果你還是不知道自己該往哪個方向走,那麼建議你多做嘗試、多去看看,高二的時候我除了參加學生會、攝影社、開設自己的頻道外,也前往了政治大學的包種茶節(政大對高中生開設校系介紹的活動)聽了許許多多不同科系學長姐們的分享,除了問「學測要考幾分才能進」之外,也會問他們大學的學習地圖與目前規劃,當時也是因為參加了包種茶節,我才了解到原來我喜歡做的這些內容在大學當中有專業領域可以進行學習。

與朋友前往政大包種茶節校系介紹之合影(右為本人)

此外,尋求家人、師長或學長姐的生涯故事也會是個好辦法,他們能從一個體驗者的角度分享選擇的經歷跟後來的發展,提供在閱讀校系網站、學系資訊之外更經驗性的生涯進路。嘗試以理性研究與感性體驗不同層面的角度切入,或許可以更全面的理解自己想要前往什麼方向。

最後,還是回歸到文章最初的「誤打誤撞」,我認為不必太擔心多方嘗試會耗費許多時間成本或沒有收穫,可以試著將眼光擺到經歷體驗過後自己帶走的「思考角度」與「實質技能」,就跟打遊戲的時候囤裝備一樣,或許在未來的某個時間,這些生涯探索過程中拾獲的道具能在旅途上發揮作用唷!